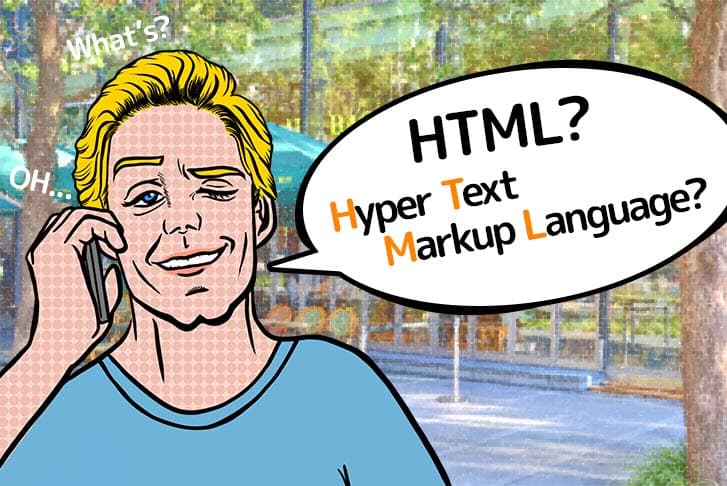

HTMLってなんの略?

ミツオカ

ミツオカ にゃんこ師匠

にゃんこ師匠 ミツオカ

ミツオカ にゃんこ師匠

にゃんこ師匠HTMLとは?

今では、すっかり身近なものとなったWebサイト。

エンジニアの方であれば、どのように作られているか疑問に思った時期はあったことでしょう。

エンジニアでない方は、この辺がチンプンカンプンだと思います。

Webサイトは、主に「HTML」という特別な言語で書かれています。

HTMLは、プログラム言語の一種と言えますが、通常のプログラム言語のように条件によって変わる処理を表すわけではありません。

HTMLは、文章の構造を示すための言語

「HTML」とは、「HyperText Markup Language」の略です。

日本語にすると「ハイパーテキスト」を記述するための「マークアップ言語」ということになります。

まだこれでは、何のことかわかりませんね。

今回は、「マークアップ言語」と「ハイパーテキスト」の、それぞれの意味を見ていくことにしましょう!

マークアップ言語とは?

markとは、印(しるし)のことなので、マークアップというのは目印をつけるということです。

それでは、HTML での目印とは何でしょうか?

また、何のために目印をつけるのでしょうか?

HTMLソースを確認してみよう

例えば、どのWebサイトでも良いので、右クリックして「ソースを表示」を選択してください。

そのページのHTMLソースが表示されます。その中に「<>」で囲まれているテキストがあります。

これがHTMLでの目印で、「タグ」と呼ばれるものです。

HTMLタグは、文章の構造をコンピュータに認識させるためのものです。

人間であれば、「この部分はタイトルだな。ここは見出しで、本文はここからだな。」というように、デザインやレイアウトから直感的に判断することができます。

しかし、コンピュータをテキストデータを一定のルールに従って処理していくだけです。

そのため、「ここからここまではタイトル」というように明示的に示してやる必要があります。

Webブラウザは、このタグを読み取ってWebページを表示しています。

すごい文書こと「ハイパーテキスト」

テキストは、文字で書かれた文書、論文や教科書のことです。

コンピュータの世界では、文字データのことを指します。

「Hyper」の意味は、「普通のものよりすごい」ことを指して使われます。

「すごい文書」とは、どんなもの?

ハイパーテキストとは複数の文書をリンクで結びつけ、関連づける仕組みです。

リンクというのは文書同士の参照のことで「ハイパーリンク」ともいいます。

Webページでは、クリックすると別のページに移動できるハイパーリンクとして実現されています。

テキストとは、論文のことと言いましたが、論文には随所に「脚注」や「参考文献」の記載があります。

本文の内容を理解するために参照されている文献を読んでから、また元の論文の続きを読むという使い方をします。

それでは、ちょっとだけハイパーテキストの歴史をお伝えしていきたいと思います。

ハイパーテキストを生み出したすごいおじさん

転載:wikipedia

「ハイパーテキスト」という言葉を最初につくったのは、アメリカの社会学者であり思想家でもあるテッド・ネルソンという人です。

ネルソンは、出版業界や劇場で働いた経験があり、大学では哲学を学びながら映画を撮影していました。

「予言者」であり「扇動者」

彼には、コンピュータは万能の機械に見えていて、「コンピュータは未来のメディアになる」と考えていました。

1965年8月24日、ネルソンは「ハイパーテキスト」という考えをアメリカの学会で発表しました。

ネルソンの考えた「ハイパーテキスト」は、本のページが順番に綴じられているのではなく、全てのページが空中に横並びに浮かんでいるイメージです。

そして関連したページは、リンクで繋がっているので、どのページから読み始めてもリンクをたどって自由に情報にアクセスできるのです。

彼は、技術者というより「予言者」であり「扇動者」でした。

その後、自らハイパーテキスト開発プロジェクトを立ち上げましたが、具体的なソフトウェアを完成させることはできませんでした。

しかし、彼の提唱した「ハイパーテキスト」の概念は多くの人々に影響を与えました。

HyperCard(ハイパーカード)

ハイパーテキストを実現した最初の商用ソフトウェアは「HyperCard」でした。

HyperCardは、1987年にアップルコンピュータのビル・アトキンソンが開発しました。

HyperCardは、「スタック」というファイルを組み合わせてアプリケーションを作るツールで、簡単なデータベースやパラパラ漫画などが作成できます。

スタックから別のスタックへのハイパーリンクを実現していました。

HyperCardの面白さは、1000倍簡単に現在のWebサイトの様なものが出来てしまうというところです。

しかし、当時はインターネットが一般に普及していなかったのでローカルのMacintoshでしか使えませんでした。

ミツオカ

ミツオカ にゃんこ師匠

にゃんこ師匠ハイパーテキストからhtmlへ

テッド・ネルソンの「ハイパーテキスト」は理論上のイメージでした。

その後、HyperCardなどの実用的な試みを経て、ティム・バーナーズ=リーが1989年にHTMLを考案し、Webを発明しました。

彼は国際的な物理学の研究所に技術者として勤務していて、研究や実験の情報(=論文)をどのようにシステム化するかという課題に取り組んでいました。

彼は、論文が互いに参照し合っている関係にあることに着目して、各研究者のコンピュータに保存されている文書を相互にリンクさせるハイパーテキストの仕組みを考えました。

これがHTMLです。

進化するhtml

HTMLは、当初は文字情報だけを扱っていましたが、仕様の拡張で「画像」や「音声」、「動画」なども表現できるようになりました。

最新の HTML5 では、動画や音声の埋め込みがさらに簡潔に記述でき、Webアプリケーションの作り込みも簡単になっています。

現在のWebは、文書表示を超え、アプリケーションを動かすためのプラットフォーム(土台となる環境)となっているので HTML もその方向に進化しています。

その一方で、当初からの目的である文書の構造を明確にする機能も、しっかりと強化されています。